今日は先週とうって変わって風の強い日でした。

Yahoo天気で天気図を確認すると西高東低の気圧配置。いわゆる冬型の気圧配置というやつです。

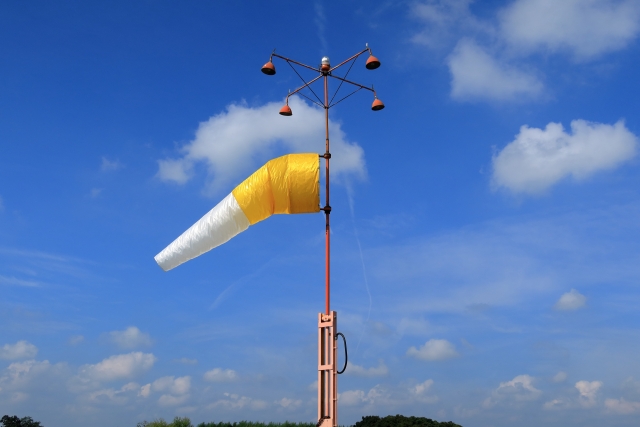

さて、飛行機という乗り物は風とは切っても切れない縁を持つ乗り物です。

飛行機とは大気中、すなわち空気の中を移動する乗り物ですので、その空気の動きである風の影響を常に受けています。

離着陸の時は、風の強さ=風速で離陸(着陸)滑走距離が変化しますし、正面方向以外から吹いていると横風の影響を受けて方向保持を考えた操縦をしなければいけません。

上空では何もしなければどんどん風下に流されて行ってしまうので、計画したコース上を正しく飛行するためには偏流修正角=WCA(Wind Correction Angle)を取って飛行しなければなりません。(これは川を小舟で渡ろうとするときをイメージしてもらうと解りやすいです。対岸の一点に着くためには少し上流に向かって漕いでいかないといけませんよね)

また、風上に向かって飛行するときは燃料消費が大きくなりますし、風下に向かって飛ぶときは逆に燃料消費は小さくなります。

ではこんな風の強い日は、特にどんなことを考えるのか?

いろいろありますけれど私の場合、一番気にすることは着陸です。

正面方向から一定の強さで吹いてくれているだけなら、いつもより少しエンジン出力を多めにしてパス=着陸降下角を低くしないように注意すればいいのですが、風の息=ガスト(Gust wind:突風)があるとちょっと厄介です。

飛行機は翼に風を受け、揚力を発生させることで浮かぶことができる乗り物です。

エンジン出力を上げて速度が増えると翼に当たる空気量が増えることにより揚力が増えて上昇し、逆に出力を下げると翼に当たる空気量が減って降下します。

つまり、ガストがあると着陸という飛行機にとって非常にデリケートな領域で、常に揚力が変化するわけですからとても厄介なのです。

この際の対処は飛行機によって若干違いはあるかもしれませんが、おおむね通常よりパワーあるいは速度に余裕を持って進入するというのがスタンダードなのではないでしょうか。

これから本格的な冬になるにつれ、風の強い日がますます増えてきます。

不意なガスト・ウィンドに遭遇しても冷静に対処できるよう、飛行規程(いわゆるマニュアルです)を再確認してフライトに臨みたいと思います。

余談ですが、秋から冬にかけて飛行訓練を開始した訓練生は、春になって風が弱くなるととたんに着陸が乱れたりするので見ていて微笑ましいです。

ではでは